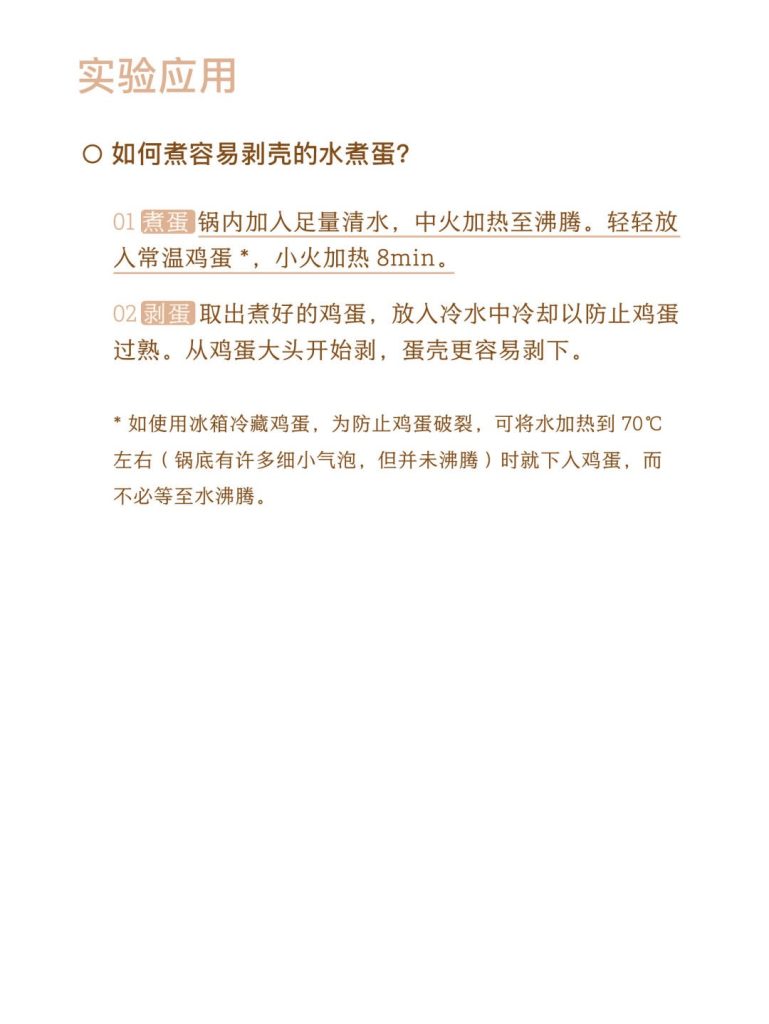

你有没有遇到过这种崩溃时刻:精心煮好的水煮蛋,壳一敲开,蛋白却「连壳带肉」地被撕走,耐着性子剥完,蛋已经变得坑坑洼洼?互联网流传了许多「剥蛋小窍门」,有人说要把蛋泡冰水,有人坚持热水下锅,也有人说要冷水下锅……到底哪个才是关键?有没有一个办法,能让水煮蛋每次都轻松顺利脱壳?

🔷实验过程和现象📍图5-8

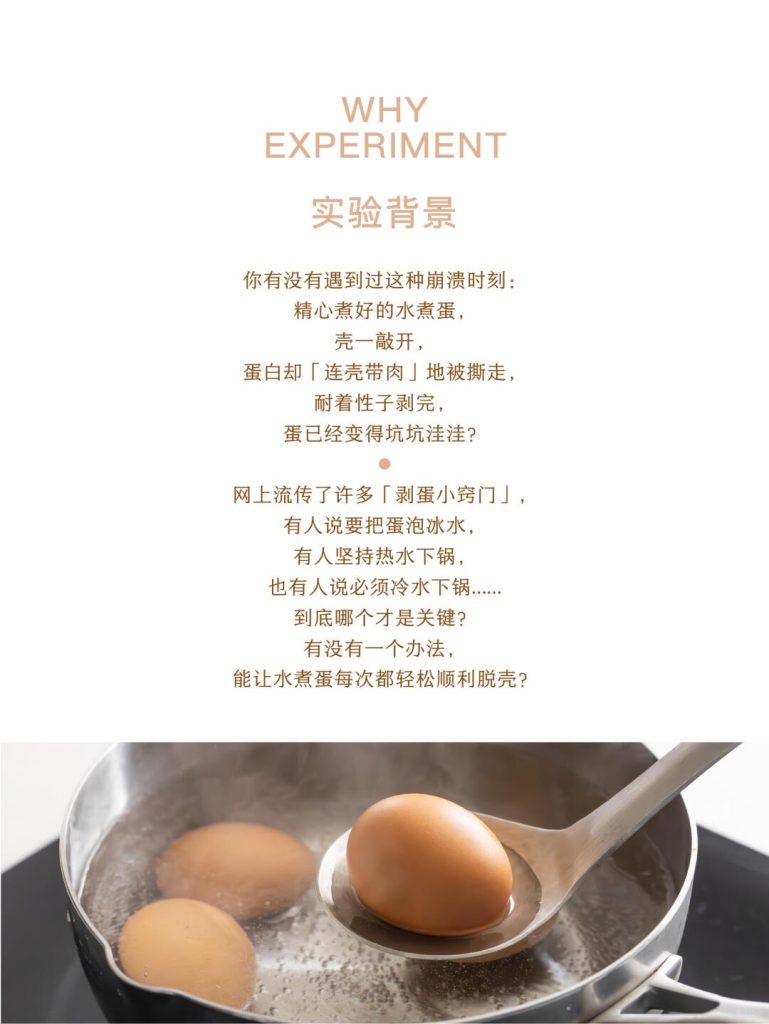

我们统计了网上蕞常见的「轻松剥蛋技巧」,挑选了三个蕞被频繁提到的因素:1.鸡蛋温度(常温蛋vs冰箱冷蛋)2.下锅温度(冷水下锅vs沸水下锅)3.出锅冷卻方式(自然放凉vs冰水速冷)。

我们将不同组的鸡蛋都煮到相同的熟度,再以相同手法剥壳,记录鸡蛋剥壳的难易程度与蛋白的完整度,蕞终总结出轻松剥出光滑水煮蛋的真正要点。

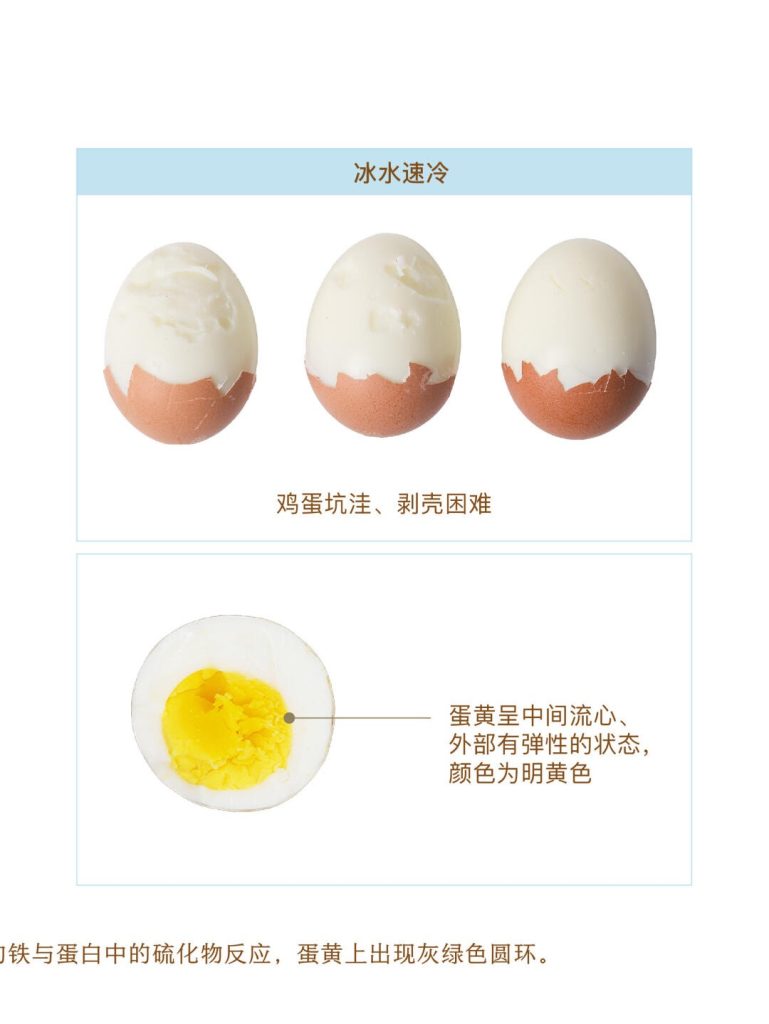

🔷实验结论📍图9

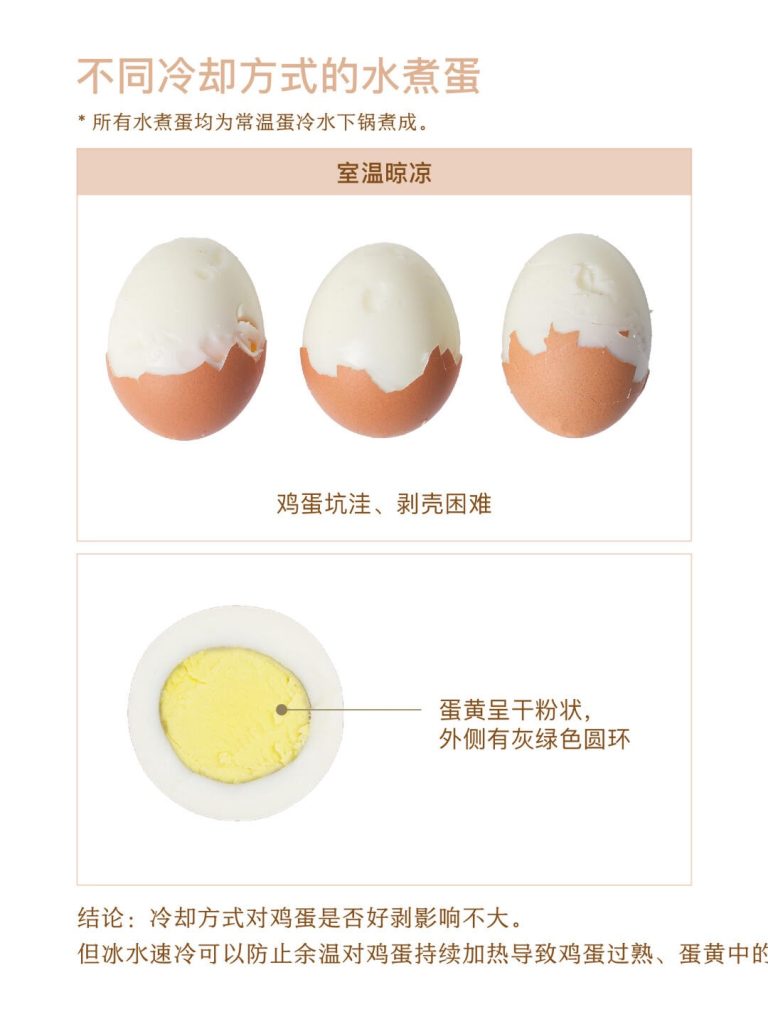

影响鸡蛋是否好剥的决定性因素是鸡蛋的下锅温度。热水下锅可以很容易地剥去蛋壳,而冷水下锅会导致蛋白与蛋壳黏连。但值得注意的是,温差过大,蛋壳易碎裂,因此建议常温蛋以沸水下锅,冰箱冷藏蛋以温水(70℃左右)下锅。不同冷卻方式对鸡蛋是否好剥影响不大。但冰水速冷可以防止余温对鸡蛋持续加热导致鸡蛋过熟、蛋黄中的铁与蛋白中的硫化物反应,蛋黄上出现灰绿色圆环。

🔷实验原理📍图10-11

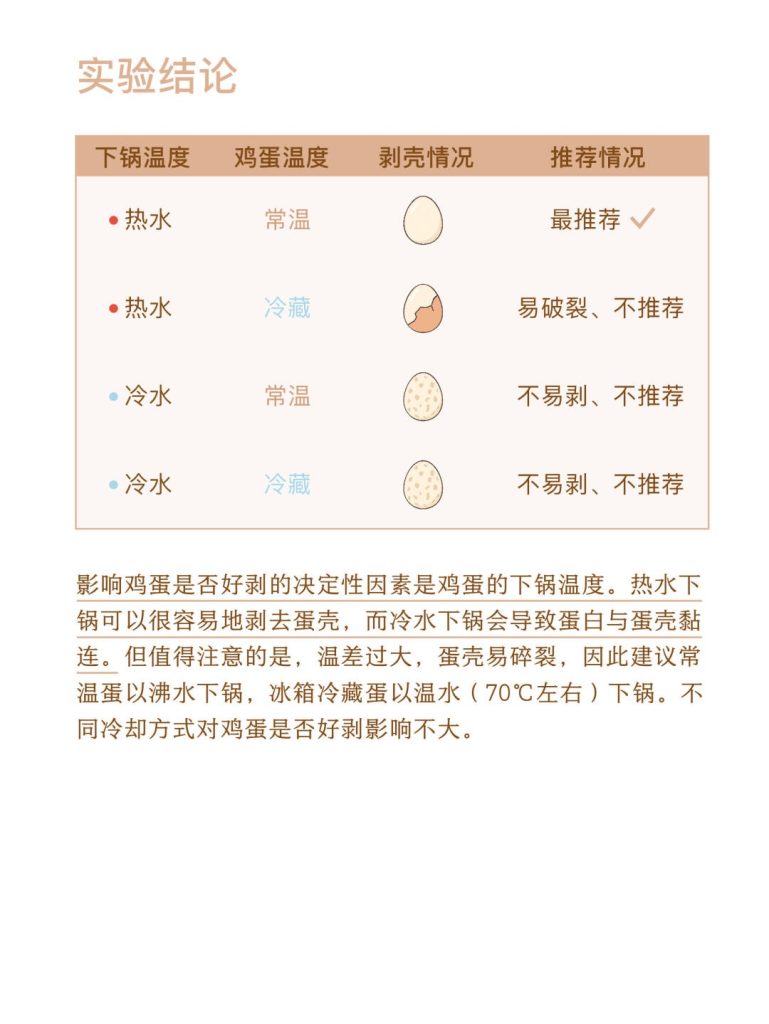

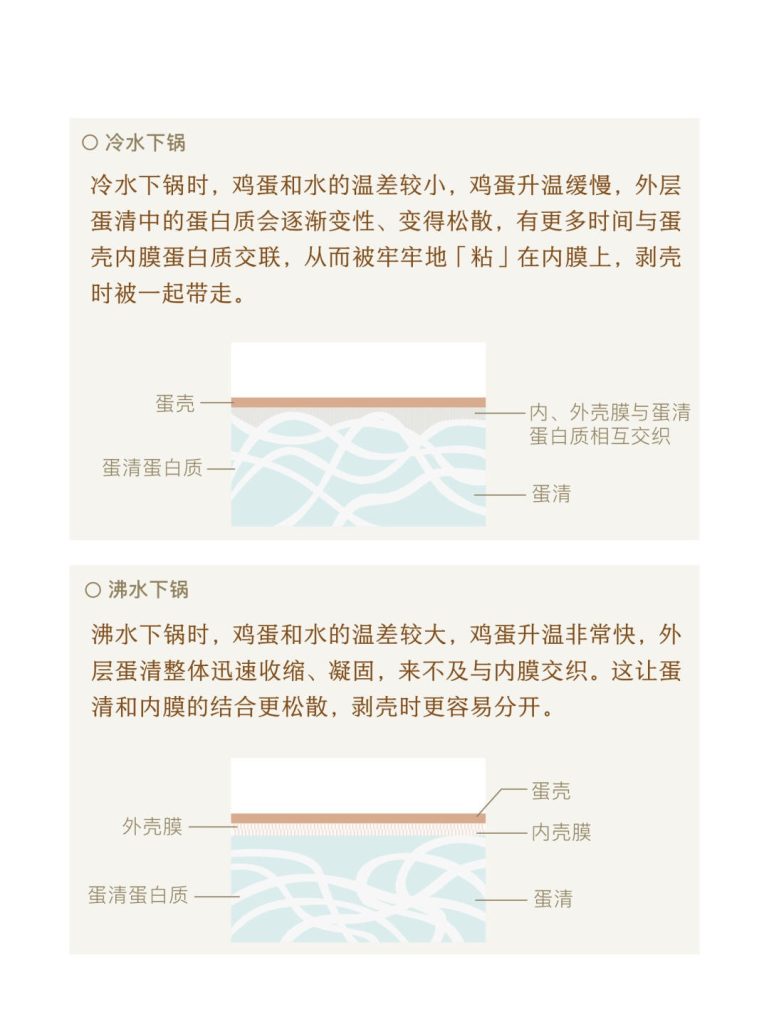

水煮蛋是否容易剥壳,本质取决于蛋清与蛋壳内膜之间的结合紧密度。影响它的关键因素是外层蛋清的凝固速率。

鸡蛋的外层结构除了坚硬的蛋壳,还有两层蛋壳内膜,它们主要由蛋白质组成。外壳膜紧贴壳的内侧,内壳膜紧贴蛋清。在大多数区域,内壳膜和外壳膜之间几乎没有空隙。只有在鸡蛋顿端,外壳膜会与内壳膜分开,形成气室。

冷水下锅时,鸡蛋和水的温差较小,鸡蛋升温缓慢,外层蛋清中的蛋白质会逐渐变性、变得松散,有更多时间与蛋壳内膜蛋白质交联,从而被牢牢地「粘」在内膜上,剥壳时被一起带走。

沸水下锅时,鸡蛋和水的温差较大,鸡蛋升温非常快,外层蛋清整体迅速收缩、凝固,来不及与内膜交织。这让蛋清和内膜的结合更松散,剥壳时更容易分开。

🔷实验应用📍图12

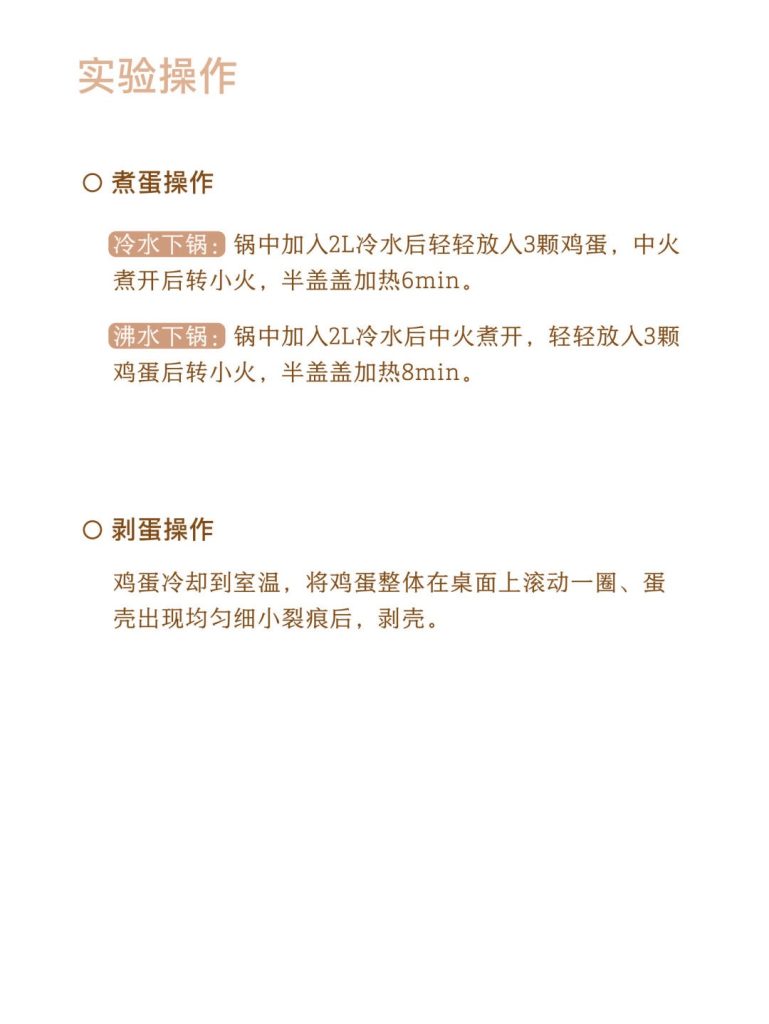

如何煮容易剥壳的水煮蛋?

锅内加入足量清水,中火加热至沸腾。轻轻放入常温鸡蛋,小火加热8min。取出煮好的鸡蛋,放入冷水中冷卻以防止鸡蛋过熟。从鸡蛋大头开始剥,蛋壳更容易剥下。